Comunicación intercultural con escolares

quechuas y aymaras: «Madre agua: ¡manos limpias, niños sanos!»

Intercultural

communication with quechua and aymara students: «mother wáter: ¡clean hands, healthy children!»

Frida Lipa Tudela

Correspondencia: flipa@unap.edu.pe

https://orcid.org/0000-0001-6961-0526

Universidad Nacional del Altiplano Puno, Perú.

Miguel Arroyo-Beltrán

https://orcid.org/0000-0002-9172-5837

Universidad Nacional del Altiplano Puno, Perú.

Natalia Arce

https://orcid.org/0000-0002-8104-427X

Universidad Nacional del Altiplano Puno, Perú.

DOI: https://doi.org/10.24265/cian.2025.n21.02

Recibido: 03/01/2025

Aceptado: 18/03/2025

Para citar

este artículo:

Lipa, F.,

Arroyo-Beltrán, M., & Arce, N. (2025). Comunicación intercultural con

escolares quechuas y aymaras: «Madre agua: ¡manos limpias, niños sanos!». Correspondencias & Análisis, (21),

48-72. https://doi.org/10.24265/cian.2025.n21.02

Resumen

En

contextos de intervención en pueblos originarios, la comunicación enfrenta

desafíos como barreras lingüísticas, diferencias culturales y desconfianza

hacia enfoques externos. Superar estos obstáculos requiere de estrategias

interculturales que integren tradiciones locales y fomenten el diálogo

respetuoso para lograr cambios sostenibles en los hábitos de salud. Frente a

ello, se llevó a cabo una investigación con el objetivo de desarrollar una

intervención de comunicación intercultural destinada a promover la adherencia

al lavado de manos en escolares quechuas y aymaras. La metodología empleó un

enfoque mixto, con diseño cuasiexperimental de pretest-postest sin grupo de

control, trabajando con 16 escolares de Mataro Chico, en Azángaro, y 19 de

Luquina Chico, en Chucuito, ambos en la región de Puno. Los resultados pretest evidenciaron

una baja adherencia al lavado de manos. La intervención se diseñó con canciones

en idiomas originarios y respetando el culto a la «madre agua», y se logró una

mejora significativa en la adherencia tras el postest. Las conclusiones

destacan que un enfoque intercultural, respetuoso de las costumbres locales y

basado en la participación comunitaria, podría garantizar la adherencia a

hábitos saludables en estas comunidades.

Palabras clave: lavado de manos, comunicación en salud,

interculturalidad, salud comunitaria, buen vivir

Abstract

In intervention contexts within indigenous

communities, communication faces challenges such as linguistic barriers,

cultural differences, and a lack of trust in external approaches. Overcoming

these obstacles requires intercultural strategies that integrate local

traditions and promote respectful dialogue to achieve sustainable changes in

health habits. In response, a study was conducted to develop an intercultural

communication intervention to promote adherence to handwashing practices among

Quechua and Aymara schoolchildren. The methodology employed a mixed-methods

approach with a quasi-experimental pretest-posttest design without a control

group, involving 16 schoolchildren from Mataro Chico, in Azángaro, and 19 from

Luquina Chico, in Chucuito, both located in the Puno region. Pretest results

revealed low adherence to handwashing practices. The intervention was designed

using songs in native languages and the cultural reverence for Mother Water was

respected, resulting in a significant improvement in adherence after the

post-test. The conclusions emphasize that an intercultural approach, respectful

of local customs and grounded in community participation, is essential for

promoting healthy habits in these communities.

Keywords: Handwashing,

health communication, interculturality, community health, good living.

Introducción

La

comunicación intercultural es un proceso dinámico y multidimensional que busca

construir entendimiento mutuo entre personas de distintas culturas, promoviendo

el respeto y la valoración de la diversidad. Según Walsh (2009) la

interculturalidad trasciende las relaciones superficiales y se orienta hacia el

cuestionamiento de las jerarquías de poder que perpetúan la desigualdad,

proponiendo una educación descolonizadora que fomente prácticas críticas y

transformadoras. Azuara (2021) enfatiza la importancia del capital cultural

como herramienta para el desarrollo social equitativo, integrando estrategias

de comunicación que respeten las particularidades culturales. Desde un enfoque

educativo, Bahamondes et al. (2022) subrayan la relevancia del aprendizaje

contextualizado y la mediación lingüística para facilitar la inclusión de

estudiantes en quienes no predomina el idioma español en estos sistemas

escolares multiculturales. En este contexto, la interculturalidad se posiciona

como un eje fundamental para la integración social y la convivencia, al

promover habilidades como la empatía, la flexibilidad cognitiva y la

tolerancia, esenciales en sociedades multiculturales, teniendo en

consideración, además, que la salud está directamente ligada a las estrategias

de comunicación efectiva que permitan llevar los mensajes de manera clara y

precisa (Gonzales & Noreña, 2011).

De hecho,

la comunicación en salud enfrenta numerosos desafíos cuando se aplica en

contextos interculturales, especialmente en comunidades indígenas. Entre estos

retos se encuentran las barreras lingüísticas, que dificultan la transmisión de

mensajes sanitarios en idiomas originarios y las diferencias culturales, que

pueden generar desconfianza hacia los enfoques externos. Además, la falta de

materiales y estrategias culturalmente adaptadas contribuye a una limitada

efectividad en la adopción de hábitos saludables (Aguilar et al., 2020). Estas

dificultades pueden superarse mediante enfoques que incorporen elementos

tradicionales y promuevan un diálogo respetuoso, como el uso de lenguas

indígenas y la valorización de prácticas culturales locales, aspectos

esenciales para fortalecer la atención humanizada y lograr cambios sostenibles

(Rodríguez, 2024).

Aunque el

lavado de manos es una acción sencilla y común para algunos, sigue siendo un

desafío en muchas comunidades rurales, especialmente en lugares con acceso

limitado a servicios de salud. El lavado de manos no solo es un acto mecánico,

sino una barrera crucial contra enfermedades infecciosas. Su adopción depende

de factores como la comunicación y la educación, que juegan un papel fundamental

al transformar hábitos y aumentar la comprensión sobre su importancia. Sin

embargo, el conocimiento no es suficiente si no se cuenta con agua potable y

recursos básicos como jabón. La influencia de la familia y la escuela también

es esencial, ya que cuando la higiene de manos se refuerza en estos entornos,

se convierte en un hábito colectivo que protege a toda la comunidad. El estudio

subraya que mejorar la higiene en zonas rurales requiere no solo de

infraestructura, sino también de educación, sensibilización y un esfuerzo

conjunto que puede salvar vidas (Gizaw et al., 2023).

Asimismo,

se ha relacionado con beneficios más allá de la reducción de enfermedades y

tasas de ausentismo escolar; recientemente, los programas destinados a alentar

a los niños mayores a lavarse las manos con regularidad en la escuela han sido

fundamentales para las estrategias de reapertura segura de las escuelas. La

capacidad de practicar regularmente el lavado de manos contribuye a mejorar el

bienestar, la dignidad, la realización educativa y la productividad

(Organización Panamericana de la Salud, 2021).

A nivel

mundial, se calcula que anualmente fallece medio millón de personas a causa de

diarreas o de infecciones respiratorias agudas, las cuales se hubieran evitado

a través de una adecuada higiene de manos (Fondo de las Naciones Unidas para la

Infancia & Organización Mundial de la Salud, 2021). En este contexto, el

lavado de manos ha sido reconocido como una de las acciones más efectivas y

económicas para prevenir enfermedades infecciosas (Organización Mundial de la

Salud, 2023; Organización Panamericana de la Salud, 2021).

En el

Perú, el Ministerio de Salud ha desarrollado documentos técnicos que abordan la

importancia de la comunicación intercultural en salud, que proporciona orientaciones

para articular acciones con pueblos indígenas y afroperuanos, mejorando el

acceso y la calidad de atención en los servicios de salud (Gobierno del Perú,

2015). Sin embargo, en la práctica las brechas de salud siguen siendo

permanentes en los pueblos originarios. La desigualdad en el estado de salud es

injusta, ya que puede evitarse mediante acciones razonables. Reducir estas

desigualdades es un imperativo ético, en la medida en que dependen de las

condiciones de vida, el trabajo y la educación, así como de los sistemas de

salud. Estas desigualdades están influenciadas por factores económicos,

sociales y políticos, conocidos como determinantes sociales de la salud.

Abordar los determinantes sociales de la salud puede ser clave para resolver

problemas de salud mortales (Mariños-Anticona et al., 2014), y desde la

comunicación y la salud pública se han desarrollado distintas estrategias para

intervenir en las comunidades. Es así que surge el lavado de manos social como

una medida efectiva para evitar enfermedades infecciosas (Sánchez, 2020).

Aunque los desafíos son grandes, sus beneficios son significativos: salvar

vidas, mejorar la seguridad del paciente y garantizar una atención más limpia

para millones de personas y sus familias (Naranjo, 2014).

Sin embargo,

diversos estudios en América Latina han evaluado la adherencia a la higiene de

manos y han encontrado un panorama inadecuado. Bloch-Melgarejo et al. (2020)

develaron un alto incumplimiento del protocolo de lavado de manos en los

trabajadores de un nosocomio en Paraguay, por ejemplo. En el mismo sentido,

Molina y Oquendo (2020) encontraron que los conocimientos, actitudes y

prácticas sobre el lavado de manos en personal de enfermería era deficiente. Y,

en lo que se refiere específicamente a estudiantes, Rodríguez (2024) reporta

serias deficiencias en los hábitos de higiene en escolares del Perú, con un

contexto marcado por la carencia de servicios básicos, agua potable, artículos

de aseo personal y jabones.

Al

realizar una revisión sobre las estrategias de comunicación en salud que han

emergido en el plano sanitario para promover la adopción de hábitos saludables,

específicamente aquellas que proponen un abordaje en pueblos originarios, se

encuentra, como afirma Calle (2022), que las estrategias comunicativas en salud

son un método ideal para la intervención en pueblos indígenas, capaz de romper

barreras lingüísticas y geográficas. Por su parte Aguilar et al. (2020)

resaltan la importancia de emplear la lengua indígena local en las

capacitaciones con la comunidad, además de incluir elementos tradicionales,

junto a un diálogo respetuoso para brindar una atención humanizada.

Asimismo,

Torrico (2010) propone abordar la comunicación desde una nueva perspectiva

crítica latinoamericana, con un punto de vista distinto para comprender el

hecho y la teoría comunicacionales desde la mirada situada de los subalternos y

con una proyección utópica. En el mismo sentido, Beltrán (2007) enfatiza cómo

la comunicación horizontal es primordial para promover la participación activa

de las comunidades indígenas en los procesos de desarrollo, reconociendo sus

saberes y prácticas culturales como elementos fundamentales para una

comunicación auténtica y efectiva. Hay que tener en cuenta que la comunicación

es el espacio donde se construyen sentidos compartidos y se negocian las

identidades culturales, un proceso vital en sociedades plurales, y no se le

puede reducir a un simple cambio de información (Martín-Barbero, 2003).

Realizar

una intervención en comunicación intercultural, necesita un abordaje que

entienda que no solo se trata de un intercambio de palabras o información entre

culturas, sino de una práctica política que desafía las jerarquías y

desigualdades epistémicas. Es un proceso que implica reconocer la diferencia

como posibilidad y cuestionar las estructuras coloniales que han definido el

saber y el poder (Walsh, 2009).

En este

contexto, la presente investigación centró su atención en el departamento de

Puno, ubicado en el sureste del Perú, identificado como un espacio de alta

vulnerabilidad sanitaria. Según el Instituto Nacional de Estadística e

Informática (2018), el 90.7 % de su población se reconoce como quechua o

aymara. Además, cabe destacar que este territorio cuenta con antecedentes

significativos de iniciativas de prevención sanitaria con enfoque

intercultural. Entre 1935 y 1959, el destacado médico Manuel Núñez Butrón

integró conocimientos médicos occidentales con prácticas y cosmovisiones de las

comunidades indígenas del altiplano andino. A través de la creación de «comités

de higiene», promovió el lavado de manos como una práctica esencial para la

prevención de enfermedades, empleando estrategias basadas en el diálogo y la

participación comunitaria. Su enfoque logró cambios positivos en los hábitos de

higiene, fomentó la autogestión y fortaleció el empoderamiento de las

comunidades en temas de salud pública (Neyra, 2005). Sin embargo, con el tiempo

estas prácticas se han ido perdiendo, y actualmente la población ha dejado esos

hábitos sanitarios.

Es así

que este estudio se planteó como objetivo principal, desarrollar una

intervención de comunicación intercultural para promover la adherencia al

lavado de manos en escolares quechuas y aymaras. Y, como objetivos específicos

se establecieron tres: (i) diagnosticar el nivel inicial de adherencia al

lavado de manos en escolares quechuas y aymaras; (ii)

diseñar e implementar una intervención de comunicación intercultural adaptada

al contexto; y, (iii) evaluar los cambios en la

adherencia al lavado de manos tras la implementación de la intervención.

Metodología

Se

desarrolló un estudio mixto, con diseño cuasiexperimental de tipo

pretest-postest sin grupo de control. Este diseño permitió evaluar la

información sobre cambios en el grupo antes y después de la intervención intercultural

en la adherencia al lavado de manos.

De

acuerdo con Segura-Cardona (2003), «los diseños que no cuentan con un control

experimental absoluto de todas las variables relevantes debido a la falta de

aleatorización, y que no necesariamente incluyen dos grupos (experimental y

control), se conocen como cuasiexperimentos» (p. 1). Su aplicación no es común

en las ciencias sociales, es más frecuente su uso en las ciencias de la salud.

Los estudios de pretest-postest se caracterizan por la observación de un único

grupo antes y después de una intervención. Este diseño, de naturaleza

intrasujeto, tiene como principal limitación la ausencia de un grupo de

control; sin embargo, ofrece la ventaja de analizar las variaciones en función

de la secuencia de registros (Martínez et al., 2013). En la presente

investigación, se asumió la limitación de no contar con un grupo de control,

dado que la población de las escuelas rurales es reducida, lo que hacía

inviable dividirla en dos grupos. Además, seleccionar otra institución

educativa habría introducido sesgos asociados a factores contextuales, como la

infraestructura y el acceso a servicios básicos de saneamiento.

El nivel

de investigación fue descriptivo. La investigación se centró en la descripción

de los cambios intrasujeto. Los estudios intrasujeto trabajan con un solo grupo

en el que se realizan medidas repetidas (Núñez, 2010), se analizan a los mismos

participantes bajo diferentes condiciones o momentos temporales, con el

objetivo de observar, registrar y describir cambios o variaciones en una o más

variables de interés, sin buscar relaciones causales ni manipular activamente

las condiciones.

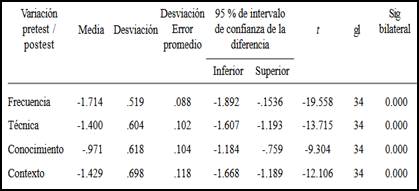

Para

analizar los cambios en la adherencia del lavado de manos, se aplicó la prueba

T de Student para muestras relacionadas utilizando el software estadístico SPSS. Esta prueba es una herramienta

estadística que permite comparar las medias de dos mediciones realizadas sobre

el mismo grupo de participantes (pretest y postest), con el objetivo de

determinar si las diferencias observadas son estadísticamente significativas.

Asimismo,

la investigación tomó la adherencia al lavado como el grado en que las personas

cumplen consistentemente con las prácticas recomendadas de higiene de manos en

un contexto específico, implica tanto la frecuencia del lavado de manos, como

la calidad con la que se lleva a cabo, es decir, si incluyen los pasos

necesarios y el uso adecuado de agua y jabón o soluciones hidroalcohólicas

(Organización Mundial de la Salud, 2009). La adherencia al lavado de manos fue

evaluada por medio de cuatro dimensiones: (i) frecuencia, describe la regularidad con la que los escolares

realizan el lavado de manos en momentos clave, como antes de comer, después de

usar el baño o al manipular alimentos; (ii) técnica, evalúa si el lavado de manos se

realiza correctamente, considerando pasos fundamentales como el uso de jabón,

el tiempo de frotado y el enjuague adecuado; (iii) conocimiento, mide el nivel de

información que los escolares tienen sobre la importancia del lavado de manos,

sus beneficios para la salud y las consecuencias de no hacerlo; y finalmente, (iv) contexto,

analiza las condiciones externas que favorecen o dificultan el lavado de manos,

como la disponibilidad de agua, jabón, infraestructura adecuada y el apoyo cultural

o comunitario.

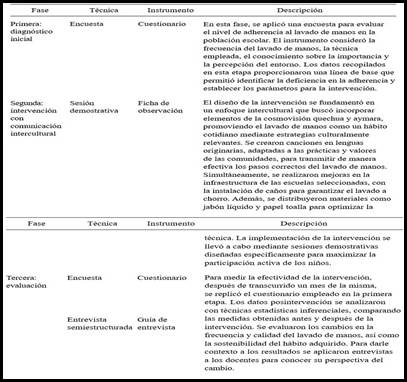

El

estudio se desarrolló en tres etapas: (i) diagnóstico inicial de la adherencia

al lavado de manos; (ii) diseño e implementación de

una intervención con comunicación intercultural adaptada al contexto quechua y

aymara; y, (iii) evaluación de la intervención en la

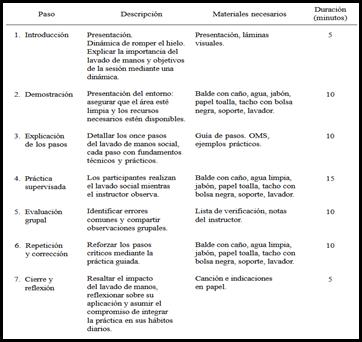

adherencia a esta práctica (véase la Tabla 1).

La población objeto de estudio estuvo conformada por 35

escolares; 16 de la I. E. P. Mataro Chico, en Azángaro, y 19 de la I. E. P.

Luquina Chico, en el distrito de Chucuito, ambas instituciones ubicadas en el

departamento de Puno. La selección de las escuelas se realizó por medio de un

muestreo intencional. Las escuelas presentaban limitaciones en infraestructura

de saneamiento básico y estaban ubicadas en territorios de pueblos originarios.

Para proceder con la investigación se contó con el consentimiento informado de

los padres de familia y los maestros de la institución educativa. Asimismo,

antes de su ejecución el proyecto obtuvo la aprobación del Comité de Ética de

la Universidad Nacional del Altiplano de Puno.

El

muestreo intencional es una técnica «en la cual la selección de los

participantes se realiza mediante expertos que establecen criterios a seguir»

(Hernández-González, 2021, p. 2). La ventaja de este muestreo, es que el

investigador selecciona criterios relevantes para la selección de la muestra en

concordancia con los objetivos de la investigación (Parreño, 2016). Esto puede

generar eficiencia en términos de recursos y profundización en casos

específicos. En cuanto a su limitación se puede señalar que los resultados

tendrán un bajo nivel de generalización por la posible falta de

representatividad (Otzen & Manterola, 2017). La ausencia de aleatoriedad en

el muestreo intencional implica que la muestra no es representativa de la

población general. Esto limita la capacidad de generalizar los resultados

obtenidos a comunidades más amplias, debido a que las conclusiones derivadas

reflejan únicamente las experiencias o percepciones de los individuos

seleccionados (Reales-Chacón et al., 2022). Por lo tanto, los hallazgos deben

interpretarse con cautela y no se deben asumir como aplicables a contextos

fuera del grupo estudiado.

Los criterios de inclusión para los estudiantes fueron:

•

Edad, escolares entre

seis y doce años.

•

Residencia en las

comunidades de Mataro Chico (Azángaro) y Luquina Chico (Chucuito).

•

Idioma, que su lengua

materna sea quechua o aymara.

•

Niños matriculados y que

asistan regularmente a la escuela durante el periodo de la intervención.

•

Participación voluntaria

con consentimiento informado y firmado por sus padres o tutores legales.

Los criterios de exclusión:

•

Niños que no asistan

regularmente a la escuela o que hayan estado ausentes durante las sesiones de

intervención.

•

Escolares que no

comprendan ni hablen quechua o aymara.

•

Niños cuyos padres o

tutores legales no otorguen consentimiento para participar en el estudio.

Para la

aplicación de la entrevista a docentes, se realizó un muestreo intencional. Los

docentes seleccionados fueron los que cumplían con los criterios que los hacían

relevantes para el estudio.

Los criterios de inclusión para docentes fueron:

•

Haber formado parte

activa de la sesión demostrativa desarrollada durante la intervención

intercultural.

•

Haber trabajado

previamente con los estudiantes y continuar haciéndolo después de la

intervención hasta la aplicación del postest.

•

Permanecer durante toda

la jornada educativa con los estudiantes, asegurando una interacción constante

con ellos.

•

Ser bilingües:

quechua-castellano en Mataro Chico y aymara-castellano en Luquina Chico.

•

Aceptar participar en el

estudio de manera voluntaria.

El

criterio de exclusión fue: docentes que solo impartían una asignatura

específica, lo cual limitaba su interacción y observación directa de los

estudiantes durante toda la jornada educativa.

Los docentes seleccionados fueron: Elizabeth Condori,

docente en Mataro Chico (Azángaro) y Lourdes Velásquez, docente en Luquina

Chico (Chucuito). Las entrevistas a docentes incluyeron preguntas organizadas

en cuatro categorías principales, diseñadas para explorar la adherencia al

lavado de manos, que corresponden a las dimensiones evaluadas en los

estudiantes (frecuencia, técnica, conocimiento y contexto). De esta manera se

alinearon los resultados cualitativos de las entrevistas con las dimensiones

utilizadas en la evaluación cuantitativa de los estudiantes, para garantizar la

coherencia entre los enfoques metodológicos aplicados.

Resultados

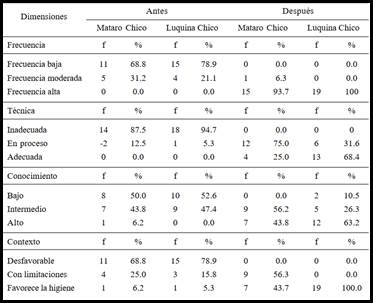

Primera

fase: diagnóstico inicial

Los

resultados previos a la intervención muestran una baja adherencia al lavado de

manos en ambas localidades (véase la Tabla 2). En la dimensión de frecuencia,

el 68.8 % de los escolares de Mataro Chico y el 78.9 % de Luquina Chico

presentaban una frecuencia baja de lavado de manos, sin registros de frecuencia

alta. En cuanto a la técnica, el 87.5 % en Mataro Chico y el 94.7 % en Luquina

Chico realizaban un lavado de manos inadecuado, con apenas un 12.5% y 5.3 %,

respectivamente, en proceso de mejora. En la dimensión de conocimiento, 50 % de

los escolares en Mataro Chico y 52.6 % en Luquina Chico tenían niveles bajos de

conocimiento sobre el lavado de manos, y solo 6.2 % en Mataro Chico alcanzaba

un nivel alto. Finalmente, el contexto era predominantemente desfavorable,

afectando al 68.8 % en Mataro Chico y al 78.9 % en Luquina Chico, con apenas un

6.2 % en Mataro Chico en condiciones que favorecieran la higiene.

Nota. Elaboración a partir de los resultados pretest y postest.

Segunda fase:

Intervención con comunicación intercultural

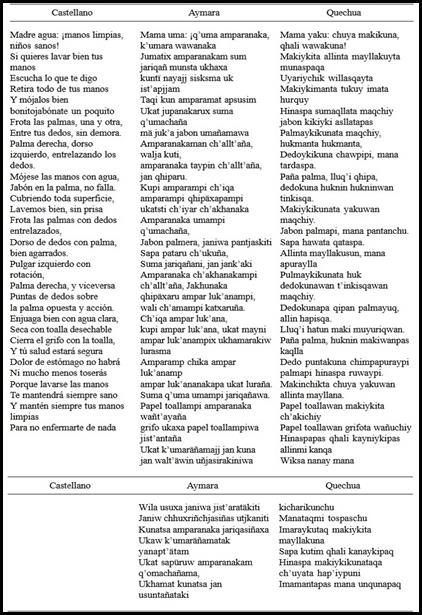

La intervención fue diseñada considerando que el

público objetivo estaba compuesto por niños entre seis y doce años de edad, lo

que motivó el uso de estrategias adaptadas a su nivel de comprensión y contexto

cultural. Como parte central de la intervención, se desarrolló una sesión

demostrativa (véase la Tabla 3) en la que se presentó una canción intercultural

creada específicamente para este propósito. La letra de la canción, elaborada

en los idiomas originarios quechua y aymara, describe de manera didáctica cada

uno de los pasos necesarios para un correcto lavado de manos (véase la Tabla

4). Además, incluía referencias a la «madre agua», un símbolo profundamente

arraigado en las cosmovisiones andinas, lo que fortaleció la conexión cultural

y emocional de los participantes.

La sesión

también incluyó la instalación de un caño para garantizar el acceso al agua,

así como la dotación de materiales sanitarios esenciales, como jabón y papel toalla.

Estas acciones prácticas complementaron la demostración, permitiendo a los

niños practicar los pasos aprendidos en un entorno adecuado. Este enfoque

integral, que combinó educación, demostración práctica y dotación de recursos,

buscó no solo fomentar la adherencia inmediata al lavado de manos, sino también

promover hábitos sostenibles dentro de un marco de respeto y valoración

cultural.

Nota. Fotografía de la intervención desarrollada en Mataro Chico a cargo de la Dra. en Salud Pública (24 de octubre de 2024).

Nota. Sesión demostrativa desarrollada en Mataro Chico y Luquina Chico.

Tabla 4

Canción intercultural dirigida a niños