Hibridación de géneros periodísticos y

traslación discursiva en festivales cinematográficos iberoamericanos

Hybridisation of journalistic genres and discursive translation in Ibero-American film festivals

Gerardo

Karbaum Padilla

Correspondencia: gerardo_karbaum@usmp.pe

https://orcid.org/0000-0002-8089-3640

Universidad

de San Martin de Porres, Perú.

Alonso Pahuacho Portella

https://orcid.org/0000-0001-8783-7978

Universidad

de San Martín de Porres, Perú.

Recibido: 28/03/2025

Aceptado:

06/05/2025

DOI: https://doi.org/10.24265/cian.2025.n21.04

Para

citar este artículo:

Karbaum, G., & Pahuacho, A. (2025). Hibridación de

géneros periodísticos y traslación discursiva en festivales cinematográficos

iberoamericanos. Correspondencias & Análisis, (21), 110-136. https://doi.org/10.24265/cian.2025.n21.04

Resumen

La traslación discursiva permite explicar las etapas en que los

discursos, géneros o formatos se trasladan y adaptan de un medio vigente a otro

emergente. Para comprobar ese fenómeno la presente investigación se enfocó en

estudiar ese proceso en la cobertura periodística de festivales de cine

iberoamericanos. Por ello el objetivo fue describir el desarrollo de los

procesos de traslación discursiva e hibridación de los géneros periodísticos

aplicados para informar sobre los festivales de cine en Iberoamérica. Respecto

a la metodología se realizó un enfoque cualitativo con un diseño de análisis temático

reflexivo aplicando la técnica de la entrevista semiestructurada a periodistas

que cubren festivales y a los gestores de estos eventos. En relación con los

resultados se encontró que la traslación discursiva se lleva a cabo de manera

intensiva por periodistas que crean sus propios medios digitales e hibridan

diversidad de géneros periodísticos, lo que está permitiendo que se revitalicen

algunos formatos, como la crítica, que ya se estaba extinguiendo en los medios

tradicionales. Como conclusión, se puede afirmar que el proceso de traslación

discursiva periodística entre medios tradicionales tuvo vigencia hasta inicios

de este siglo, pero con la convergencia mediática digital todos los modos

narrativos están migrando a los medios nativos digitales en un proceso que se

ha denominado traslación discursiva metamediática.

Palabras clave: Traslación discursiva, hibridación de géneros,

periodismo cinematográfico, festivales de cine, medios nativos digitales

Abstract

Discursive translation allows

us to explain how discourses, genres, or formats are transferred and adapted

from an existing medium to an emerging one. To verify this phenomenon, the

present research focused on studying this process in journalistic coverage of Ibero-American film festivals. Therefore, the objective is

to describe the development of the methods of discursive translation and hybridisation of journalistic genres applied to reporting

on film festivals in Ibero-America. Regarding the

methodology, a qualitative approach was used with a reflexive thematic analysis

design, applying the semi-structured interview technique to journalists who

cover festivals and event managers. Regarding the results, discursive

translation is being carried out intensively by journalists who create their

digital media and are hybridising a variety of

journalistic genres, which is allowing the revitalisation

of some formats, such as criticism, which was already dying out in traditional

media. In conclusion, the process of journalistic discursive translation

between conventional media was in force until the beginning of this century.

However, with the digital media convergence, all narrative modes are migrating

to native digital media in metamedia discursive

translation.

Keywords: Discursive

translation, hybridisation of genres, film

journalism, film festivals, digital native media

Introducción

Los

relatos son esenciales para la comprensión humana, ya que permiten organizar

las experiencias en historias coherentes, en donde la narrativa se convierte en

una forma de percibir el mundo y, dada su importancia, Fisher (1987) lo planteó

teóricamente como el paradigma narrativo. Las narrativas evolucionan, por ello

Karbaum (2021) señala que la traslación discursiva es el proceso por el cual

los relatos, los géneros y los formatos de un medio de comunicación vigente son

adaptados y transformados en otro medio nuevo, para luego alcanzar su

maduración narrativa en el medio emergente, gracias a la evolución tecnológica

del mismo.

Durante

el siglo XX estas traslaciones se dieron entre medios analógicos o

tradicionales, pero en la actualidad la aparición de internet ha significado un

factor disruptivo en el ecosistema mediático (Benaissa,

2019), lo que ha producido una fragmentación del consumo y la multiplicación de

plataformas (Peña et al., 2019). Por ello, cabe hacer una distinción entre

medios tradicionales y medios nativos digitales. Los primeros son todos

aquellos conformados por periódicos, revistas, radio, televisión incluyendo también

a sus respectivas versiones digitales (Campos, 2008). Estos tuvieron la

hegemonía de la comunicación masiva desde que se inventó la imprenta (Villacrez, 2021). A partir de los años ochenta, estos

medios experimentaron una caída en su número de lectores y consumidores. Esta

situación desencadenó una crisis en el periodismo, caracterizada por la pérdida

de credibilidad y el estancamiento de sus modelos de negocio, basados

principalmente en la publicidad (Barredo, 2021).

Los

medios nativos digitales son aquellos que surgen en internet y no tienen

precedentes en la radio, la televisión o la prensa escrita (Zuluaga &

Gómez, 2019). Actualmente, se han consolidado como actores clave en el ámbito

de la comunicación, pasando de ser innovadores a líderes del entorno digital

(López-García et al., 2023). Se han convertido en participantes importantes en

el mapa informativo de muchos países (Vásquez-Herrero et al., 2023), siendo

cada vez más pronunciada su presencia (Salaverría,

2023), por ejemplo, en Latinoamérica la Fundación Gabo (2022) detectó la

existencia de 1521 en 12 países de la región.

Esta

transformación ha generado una nueva realidad social, basada en la información

digital, que eclipsa a los medios tradicionales (Montiel, 2020). Según Rosales

(2022) los medios nativos digitales tienen características que los diferencian

de los medios tradicionales y estas son: el hipertexto, la interacción y el

formato multimedia. Cabe indicar que, al estudiar la evolución de los medios y

la comunicación, resulta ineludible abordar el concepto de «mediamorfosis»,

término que alude a una transformación de los sistemas de los medios de

comunicación, sobre todo a partir de la aparición de la web (Fidler, 1997). Ello no sería posible sin el desarrollo del

ordenador, en tal sentido Manovich (2013) lo

considera como metamedio, porque es un espacio

digital que fusiona múltiples medios y formas de interacción, que trasciende la

simple yuxtaposición de elementos comunicacionales. Al integrar herramientas de

creación y consumo, empodera al usuario y redefine las fronteras entre

productor y consumidor. Los medios de comunicación actuales se caracterizan por

una compleja hibridación que entrelaza actores, medios y formatos, difuminando

las fronteras tradicionales entre lo digital y lo analógico, productores y

consumidores, y, ciudadanos y profesionales de la información (Delmastro & Splendore, 2020).

Ibarra

(2020) afirma que en el contexto actual la convergencia de diferentes formas de

comunicación está borrando las fronteras entre los diversos medios, lo que ha

llevado a una integración de elementos de las redes sociales en los principales

medios de comunicación para mejorar la experiencia de la audiencia. La

convergencia tecnológica ha provocado hibridaciones en los medios de

comunicación, al respecto Chadwick (2013) expresa que, el sistema híbrido de

medios ha provocado una sinergia entre los sistemas de producción de los medios

tradicionales y los digitales.

El poder

de los medios masivos ha sido erosionado por la proliferación de medios interactivos

y participativos (Ahva, 2017; Anderson, 2013; Hiltunen, 2021). Por ello, y con anticipación, Martínez

(2001) afirmaba que la implantación de los medios digitales estaba provocando

progresivamente nuevos modos en la estructuración formal de los mensajes, así

como el decrecimiento de la intermediación que ejercían los medios

tradicionales de comunicación y planteaba la posible desaparición de los

periodistas. Sin embargo, no necesariamente los periodistas están

desapareciendo, al respecto Salaverría y

Martínez-Costa (2021) mencionan que los medios digitales están transformando el

periodismo. Para diversos periodistas, la creación de estos medios ha

significado una introducción laboral favorable a la creación independiente y,

por otro lado, un acomodamiento práctico a la responsabilidad periodística

(Somohano & Peña, 2025).

Los géneros

periodísticos y su hibridación

Según Gargurevich (1982) los géneros periodísticos son «formas

que busca el periodista para expresarse, debiendo hacerlo de modo diferente,

según la circunstancia de la noticia, su interés y, sobre todo, el objetivo de

su publicación» (p. 11). Los géneros periodísticos son categorías que se

distinguen por su contenido, estructura y los recursos utilizados, los cuales

varían según el objetivo del periodista y del medio (Cardoso, 2008). Neamu (2023) refiere que la mayoría de los estudios

realizados sintetiza los géneros de la prensa escrita en informativos, de

opinión, de entretenimiento, de investigación y especializados (como el

periodismo cultural, deportivo y económico). TrilloDomínguez

y Alberich-Pascual, (2017) afirman que estos afrontan

una transformación y cambio de etapa en la que se ha pasado del volcado y

adaptación a la reinvención e innovación. En la actualidad los géneros y el periodismo

están atravesando una etapa de constantes hibridaciones. Según Hallin et al. (2023) la hibridación en el periodismo

implica una compleja interacción de elementos heterogéneos, que se manifiestan

en la diversidad de prácticas, géneros y actores, así como en la difuminación

de las fronteras entre ellos.

La

hibridación, lejos de ser una simple mezcla, implica un proceso de convergencia

y diferenciación, donde diversos elementos se combinan para crear nuevas

realidades mediáticas (Reese, 2022). Anteriormente,

la hibridación en el periodismo se concebía como un fenómeno marginal, una

perturbación en un sistema estable. Hoy en día, se ha convertido en el eje

central de la práctica periodística, reconfigurando sus estructuras y roles (Splendore & Brambilla, 2021).

Los géneros periodísticos son entidades adaptativas que se hibridan por las

cambiantes demandas de la audiencia y las innovaciones tecnológicas. Algunos

cobran notable vigencia mientras que otros van desapareciendo o son recuperados

por los medios (Lazo, 2011).

De

acuerdo con Parrat (2008) la irrupción del periodismo

interpretativo, en la prensa escrita, revitalizó los géneros tradicionales,

ampliando los recursos narrativos de los periodistas y fomentando la

hibridación entre ellos. Contrariamente a la creencia popular, la hibridación

no es un fenómeno reciente, sino una práctica inherente a la evolución de los

géneros periodísticos. Muñiz y Fonseca (2016) afirman que la hibridación de los

géneros periodísticos se ha incrementado debido a la convergencia mediática y

digital gracias a sus aspectos constituyentes que son la hipertextualidad, la

multimedialidad y la interactividad.

Los festivales de

cine y la cobertura periodística

Los

festivales de cine son eventos audiovisuales que convocan a una diversidad de

públicos con distintos intereses (Ruoff, 2012;

Peirano, 2016; Campos-Rabadán, 2020; Jurado, 2006). Desde este punto de vista,

los festivales actúan como espacios donde confluyen múltiples voces, que

reflejan la pluralidad de opiniones de quienes participan (Vivar, 2016). Por

encima de su carácter festivo, los festivales de cine se convierten en eventos

de valor mediático que alcanzan su auge durante su realización (De Valck, 2007).

Según

Vallejo y Peirano (2021) el estudio de la cobertura mediática de los festivales

constituye un campo de investigación de gran interés. La cobertura de

festivales internacionales, aunque requiere de una inversión económica

considerable, brinda a los periodistas la oportunidad de ampliar su experiencia

más allá de los eventos locales. Autores como Navarro (2018), señalan que

cubrir dichos eventos implica arduas jornadas en donde pueden ver cinco o más

películas al día.

Desde lo

periodístico, los críticos de cine aplican los valores-noticia de actualidad e

inmediatez relacionándolos con los sucesos que serán publicados en los medios

(Gutiérrez-Palacio, 1984). Los valores-noticia actúan como un filtro que

determina qué sucesos son considerados noticiables y cómo se les presenta. Este

proceso de selección y presentación, conocido como framing o encuadre, moldea la

percepción que el público tiene de los acontecimientos (Ardèvol-Abreu,

2015). Los comunicadores, y en especial los periodistas, recurren al framing para

codificar los hechos de la realidad y construir sus mensajes para la audiencia

(Valkenburg et al., 1999).

En los

medios en línea los periodistas aplican los valores-noticia tradicionales, pero

al respecto se están planteando cuestionamientos éticos frente a las

innovaciones realizadas en estos medios nativos digitales contrastándolas con

el periodismo convencional (Suárez, 2016). Otro aspecto a considerar es que la

cobertura periodística especializada en festivales, a pesar de su importancia,

no abarca todos los sucesos relevantes del evento, deja de lado temas como la

asistencia del público, la composición de los jurados y las dinámicas de la

industria (Jurado, 2018). Cabe indicar que las redes sociales y los nuevos

medios están propiciando la producción de contenidos permitiendo que ciudadanos

y blogueros compartan sus opiniones y análisis sobre cine, lo que desafía el

monopolio informativo tradicional (Vivar, 2016). En función de lo planteado,

esta investigación se justifica debido a que no existen estudios que aborden

estos temas en conjunto –traslación discursiva e hibridación de géneros

periodísticos– y por ello se eligió a los festivales de cine como espacios

discursivos donde se puede estudiar la convergencia de ambos fenómenos.

Objetivos

El objetivo

general de este estudio fue describir el desarrollo de los procesos de

traslación discursiva e hibridación de los géneros periodísticos utilizados

para informar sobre los festivales de cine en Iberoamérica. A partir de este

objetivo general, se plantearon los siguientes objetivos específicos para la

realización de la investigación:

•

Definir los tipos y

etapas de la traslación discursiva que los medios tradicionales y los medios

nativos digitales aplican para informar sobre festivales de cine iberoamericanos.

•

Describir el proceso y

modalidades de hibridación de los géneros periodísticos con los que se informa

acerca de los festivales de cine iberoamericanos.

Metodología

En esta

investigación se aplicó una metodología de corte transversal, no experimental y

descriptiva. Además, se usó el método analítico porque permite descomponer el

objeto de estudio en sus elementos constitutivos, estudiarlos y sintetizar los

conocimientos obtenidos a partir de su análisis (Calduch, 2014; Rodríguez &

Pérez, 2017). Se empleó un enfoque cualitativo para contextualizar y comprender

en profundidad las experiencias, opiniones y percepciones de los participantes,

considerando los factores sociales, culturales y personales que influyen en sus

vivencias relacionadas con los objetivos de la investigación (Creswell, 2013;

Katayama, 2014). Por ello, esta investigación se ha operativizado buscando

recabar, analizar e interpretar información directa de los involucrados en el

tema que, para el caso, son periodistas cinematográficos y gestores de

festivales.

Al

permitir recolectar datos ricos y detallados, el diseño cualitativo facilita la

construcción de categorías o de teorías que explican los fenómenos estudiados

(Quecedo & Castaño, 2002) tal como se ha aplicado en esta investigación. Ello,

en el contexto mediático actual se hace necesario, como lo señala Baviera

(2017), porque ya no se puede entender a los medios de comunicación sobre

categorías preestablecidas. El diseño aplicado fue el análisis temático

reflexivo basado en Braun y Clarke (2019). Se optó por este diseño, porque va

más allá de la simple identificación de patrones en los datos, dado que implica

un análisis profundo de cómo las experiencias, creencias y elecciones del

investigador pueden contribuir a la interpretación de dichos patrones (Hecker & Kalpokas, 2025).

Para recopilar la información empírica se realizaron entrevistas a los

participantes quienes fueron elegidos según el muestreo no probabilístico por

juicio, si bien este método dificulta la generalización de los hallazgos,

resulta idóneo para acceder a una población específica y difícil de alcanzar

(Vasilachis, 2006). Debido a las dificultades para acceder a los participantes,

se recurrió a un informante clave que facilitó el contacto con algunos de

ellos, en otros casos se les contactó por medio de sus redes sociales

personales o profesionales. Inicialmente se planteó contar con una submuestra

de seis periodistas y seis gestores de festivales, pero con el desarrollo de la

investigación se detectó que dos de los participantes cumplían con ambos

perfiles profesionales. Por ello la muestra final quedó conformada por los

entrevistados, periodistas cinematográficos y gestores de festivales, que

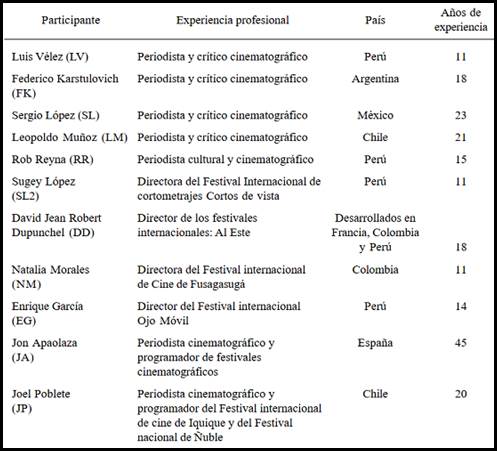

figuran en la Tabla 1.

Lista de participantes

Los

participantes fueron seleccionados a partir de los siguientes criterios de

inclusión:

a)

Los periodistas

seleccionados cuentan con experiencia en la cobertura defestivales

de cine, nacionales e internacionales, y para diferentes plataformas

mediáticas.

b)

Los gestores de festivales

entrevistados poseen una sólida experiencia en laorganización

de eventos cinematográficos internacionales, que incluyen una diversidad de

géneros audiovisuales y actividades complementarias.

Para

obtener los datos de manera empírica, se llevaron a cabo entrevistas

semiestructuradas. Estas entrevistas se basaron en un cuestionario diseñado

específicamente para la investigación, el cual fue previamente evaluado por

expertos en el tema. Como punto de partida para la elaboración del

cuestionario, se realizó una exhaustiva revisión de la literatura existente (Corbetta, 2013). La revisión bibliográfica fue fundamental

para establecer las categorías, subcategorías e indicadores que sirvieron como

base para la construcción del cuestionario (Del Río & Velázquez, 2005). Las

preguntas del cuestionario se estructuraron en función de las categorías de

traslación discursiva e hibridación de géneros periodísticos, y a su vez se

plantearon preguntas que indagaban sobre las subcategorías e indicadores de las

categorías mencionadas.

Las

entrevistas se realizaron por medio de videollamadas entre mayo de 2023 y

diciembre de 2024. En algunos casos se efectuaron segundas consultas para

profundizar sobre datos emergentes que quedaron en duda. Al principio se

efectuó una entrevista piloto al periodista Jon Apaolaza, que influyó

significativamente en el rediseño de la investigación. Con esto se detectó que

había entrevistados que han ejercido ambos roles (gestión de festivales y

periodismo). El guion de la entrevista se ajustó de manera dinámica durante el

proceso de entrevistas de acuerdo al perfil y experiencias de cada

entrevistado. Durante la etapa inicial de contacto y al comienzo de las

entrevistas se les informó a los participantes sobre las características de la

investigación y se les solicitó su consentimiento para publicar sus nombres y

sus cargos. Posteriormente se procesaron los datos aplicando el método

propuesto por Braun y Clarke (2013), siguiendo las siguientes etapas:

familiarización con los datos, generación de códigos a partir de los datos,

generación de temas a partir de los códigos, revisión de los temas potenciales

y definición de los temas para el informe final. Se han agregado las iniciales

de los participantes para reconocer su participación especifica en los

resultados.

Resultados

Las etapas de la

traslación discursiva en los medios tradicionales

La

traslación discursiva se ha desarrollado entre los medios de comunicación

tradicionales siguiendo cuatro etapas: (i) la creación del nuevo medio, (ii) la asimilación de las narrativas precedentes, (iii) la maduración de la narrativa propia, y (iv) la traslación discursiva a medios emergentes; y se ha

aplicado en diversos géneros como la ficción, el entretenimiento, la publicidad

y el periodismo. La traslación discursiva periodística se puede ejemplificar

como cuando las noticias aparecen primero en la prensa escrita, posteriormente,

al inventarse el cine, se adaptan a los noticieros cinematográficos, y, por

último, se trasladan a la televisión cuando esta se inventa (Karbaum, 2021).

Para entender cómo se está aplicando la traslación discursiva en la cobertura

de festivales, por parte de los medios tradicionales, se analizaron las

entrevistas de los participantes en esta investigación, según tres aspectos:

a)

Las agendas

periodísticas de los medios tradicionales.

b)

Los géneros

periodísticos que producen actualmente.

c)

La periodicidad o tipo

de publicación.

La

primera forma de analizar el estado de la traslación discursiva en los medios

tradicionales que informan sobre festivales de cine es a través de sus agendas

periodísticas. Según varios entrevistados, en estos medios, se manifiestan dos

tendencias bien marcadas: la primera, la de los medios especializados cuyos

contenidos son muy segmentados y dirigidos a un público más cinéfilo, y la

segunda, es la de los medios generalistas que se orientan por informar sobre

temas más vinculados al bussines show, tratando aspectos como la

alfombra roja, las películas ganadoras, las fiestas o eventos sociales

asociados al festival o la asistencia de actores o directores reconocidos (RR,

LV):

Otra cosa importante en la cobertura de un festival es que debes

identificar quién es tu personaje fuerte. Otro punto importante también dentro

de la cobertura de un festival son las premiaciones, tienes que saber

identificar cuáles son las categorías más fuertes. Otro punto también

importante es saber aprovechar las alfombras rojas porque te permiten tener

contenido que muchas veces no está planeado. (R. Reyna, comunicación personal,

17 de julio de 2023)

En cuanto

a los géneros periodísticos que se producen y la periodicidad de publicación

del medio cabe indicar que ambos aspectos están interrelacionados, si el medio

no va a publicar inmediatamente el contenido informará por medio de formatos:

críticas, crónicas, reseñas y entrevistas. Para algunos medios, como la radio y

la televisión, la inmediatez es un factor predominante de su oferta informativa

y condiciona sus procesos de producción, entonces aplican formatos como los

despachos en vivo y notas informativas en donde prima el valor periodístico de

la actualidad (RR, LV, JA):

[Los géneros] Son fundamentalmente tres: la crónica de las películas

que has visto y de la jornada completa del festival, la crítica puntual de

determinada película, y, luego están las entrevistas que se hacen allí, que

también son muy importantes. Durante el festival hay gente que está haciendo

entrevistas y publicándolas o también se las puede guardar para cuando la

película se estrene. Entonces, esos son los tres géneros principales digamos

para la prensa escrita. Luego, para otro tipo de medios, pues también se pueden

hacer crónicas en radio, entrevistas en radio. Es bastante parecido. (J.

Apaolaza, comunicación personal, 14 de junio de 2023)

A partir

de lo expuesto, la traslación discursiva se demuestra aquí en la manera en que

estos géneros o formatos han ido aplicándose y trasladándose de un medio

analógico a otro desde el siglo XX hasta la actualidad, siendo los medios los

que deciden qué géneros les son más convenientes para codificar y transmitir la

información a sus respectivos públicos. Esto viene a ser una manifestación de

la etapa de la traslación discursiva en la que los medios tradicionales ya han

madurado sus narrativas, y para el caso investigado dan cuenta de la

consolidación de estos modos discursivos periodísticos.

Sin

embargo, cabe anotar que varios entrevistados reconocen que los medios tradicionales

están en crisis y, por ende, también el periodismo cinematográfico: «si es que

hablamos de prensa especializada en lo cinematográfico, ya cada vez son más

acotados los espacios que se les da a periodistas cinematográficos

especializados, son muy poquitos» (L. Vélez, comunicación personal, 16 de

diciembre de 2024). «El periodismo cinematográfico, como se lo conocía hace

unas décadas o unos años, ha mutado de manera increíble, de manera notoria. Por

lo tanto, cuesta decir una sola explicación respecto» (J. Poblete, comunicación

personal, 20 de julio de 2023).

Alineado

con eso, Lazo (2011) plantea que los géneros se adaptan, algunos desaparecen y

otros son rescatados por los medios. Al respecto se detectaron dos tendencias

de opinión, para algunos entrevistados los contenidos como la columna, la

entrevista en profundidad larga o el artículo están por desaparecer, lo mismo

que las secciones dedicadas a la cinematografía en los periódicos impresos.

Ello se explica por causas como el empobrecimiento de la misma crítica

cinematográfica, la pérdida del hábito de la lectura o factores coyunturales

que han acelerado la crisis de los medios como la COVID-19 (DD, FK, LL, SL).

Sin embargo, existe otra tendencia de opinión en la que algunos entrevistados

comentan que algunos de esos géneros en extinción no están desapareciendo, sino

que se están trasladando al entorno digital. Lo que viene a ser una

manifestación de la aplicación de la etapa de la traslación discursiva en la

que los géneros migran a medios emergentes, y luego se da su adecuación a estas

nuevas plataformas. La gran diferencia es que esta migración de géneros y

formatos ya no es entre medios tradicionales, sino de estos hacia los medios

nativos digitales.

La traslación

discursiva en los medios nativos digitales

La

aparición de los medios nativos digitales marca un punto disruptivo en el

proceso de traslación discursiva periodística, puesto que es en este ámbito en

donde los discursos están migrando y adaptándose. Además de ello, ya los

periodistas no son los únicos productores de información con respecto a los

festivales, sino que se suman a ellos nuevos agentes comunicacionales. Al

respecto se detectaron tres tendencias en el uso de los medios nativos

digitales para informar acerca de los festivales de cine:

a)

Los medios nativos

digitales de los periodistas o críticos de cine.

b)

Los medios nativos

digitales de los festivales de cine.

c)

Los medios nativos de

los influencers que informan sobre estos eventos.

La

primera tendencia se da gracias a la disponibilidad tecnológica, por ello los

periodistas están creando sus medios nativos digitales según sus preferencias

discursivas y, a partir de lo que permiten estas plataformas, generan sus

procesos de cobertura de acuerdo a las condiciones narrativas que ofrece cada red,

siendo así que, algunas de ellas permiten profundizar en la información,

mientras que otras obligan a la creación de formatos breves (RR, LV, JP).

Si tú realmente quieres profundizar escribes un artículo en un blog,

pero TikTok no es una plataforma que te permite profundizar. Ahora veo mucha

crítica cinematográfica en Twitter, yo sigo a muchísima gente que hace hilos de

Twitter, hilos de 20, de 25 tweets

donde te van contando críticas acerca de una película, y eso se ha convertido

en una plataforma muy interesante sobre todo porque lo que hace Twitter es

difundir el microrrelato. (R. Reyna, comunicación personal, 17 de julio de

2023)

En base a

las entrevistas, se han detectado varias configuraciones narrativas que,

comparadas con las normas constructivas de los medios tradicionales, plantean

diferencias en el tratamiento y la producción de la información, estas son

reguladas por la expansión o el tiempo que proporciona la plataforma y que se

han clasificado de la siguiente manera:

a)

Audivisualización de contenidos: existe

una preferencia por generar contenidos audiovisuales en redes sociales como

YouTube o TikTok, en parte porque la audiencia prefiere este tipo de formatos a

los escritos.

b)

Microserialización: es un

contenido periodístico que se va produciendo y publicando en varios fragmentos

porque la red social así condiciona su extensión, como las críticas en Twitter

o TikTok que se dividen en varios hilos o publicaciones.

c)

Microcontenido único: son publicaciones de corta

extensión, pero a diferencia de la tendencia anterior solo tienen una versión

sobre el tema tratado.

d)

Contenido extendido: son aquellas piezas

informativas en donde los periodistas aplican formatos como la entrevista, la

crítica o hasta las transmisiones en directo de manera extendida en plataformas,

como YouTube o los podcasts de audio,

las cuales no serían posibles en medios tradicionales, y además permiten la

profundización en los temas.

e)

Innovación discursiva: consiste

en la producción de nuevos formatos, como el videoensayo,

que aprovecha las condiciones discursivas de las redes sociales audiovisuales

como YouTube.

f)

Discusividad polimediática: hay

periodistas que tienen cuentas en diversas redes y en cada una de ellas van

generando distintos tipos de contenido. Cabe incluir aquí a las colaboraciones

o crossovers que hacen los

periodistas al crear canales conjuntos, aparte de los suyos propios.

g)

Cocreación interactiva: los

periodistas establecen un diálogo interactivo con su audiencia, ya sea

respondiendo a sus inquietudes o solicitando sugerencias para futuros temas.

A partir

de las entrevistas se detectó otra tendencia, y es que los propios festivales

crean sus propios medios digitales. Esto no es reciente, pues lo hacen desde

que internet lo ha permitido, pero sí es progresivo porque los van creando y

actualizando en la medida en que van apareciendo nuevas plataformas o cuando

cada una de estas añade nuevas funcionalidades. Lo diferencial es que en ellas

van generando contenido informativo y en muchas ocasiones son codificados en

formatos periodísticos como notas informativas, entrevistas, reportajes,

transmisiones de conferencias de prensa, entre otros. Las razones para la

creación de estos medios estriban en informar acerca de lo que los medios

tradicionales no cubren sobre el festival, diversificar sus estrategias de

comunicación o generar una repercusión mediática paralela a la de los medios

tradicionales, «se ha facilitado también mucho otro aspecto que son las redes

sociales, la posibilidad de que tú estés por ejemplo retransmitiendo en vivo

por YouTube las ruedas de prensa y todas las actividades del festival» (J.

Apaolaza, comunicación personal, 14 de junio de 2023).

La

tercera tendencia de información utilizando medios nativos digitales, la

realizan los influencers,

quienes han irrumpido en el panorama informativo de los festivales de cine. Al

respecto hay dos corrientes de opinión entre los entrevistados, la de algunos

periodistas que no valoran positivamente su trabajo y la de los gestores de los

festivales que sí los consideran relevantes dentro de sus estrategias de

promoción y difusión de sus festivales.

Como

revelan los resultados, los periodistas ya no son los únicos que informan sobre

los festivales, por lo tanto, se plantea que actualmente se desarrollan

diversos framings

informativos en la cobertura de estos eventos. Al proliferar diversos

encuadres, con los que se codifica la información, se aprecia un proceso que se

denominará como coexistencia de framings, en donde

los encuadres periodísticos de los medios tradicionales dejan de ser los

hegemónicos.

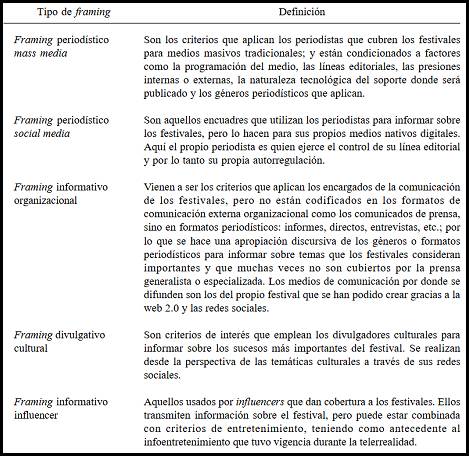

Lista de tipos de framing

Hibridaciones de los

géneros periodísticos en los medios nativos digitales

Los

periodistas entrevistados confirman que la hibridación de géneros periodísticos

es una realidad tanto en la cobertura de festivales como en el periodismo

cinematográfico. Además de ser una tendencia que se ha mantenido a lo largo del

tiempo «Desde siempre, creo que se hibridan, hay una mezcla de géneros

periodísticos respecto a la cobertura de los festivales, donde pocas veces, en

verdad, lo que se desarrolla es el análisis crítico» (L. Muñoz, comunicación

personal, 4 de diciembre de 2024).

Es un caso que a nadie le chirría, nadie le sorprende ni le extraña que

sueltes algún tipo de opinión, mientras informas sobre que se ha presentado tal

o cual película. De todas maneras, yo siempre lo que más he hecho en este tipo

de eventos, sobre todo en los más importantes, es hacer algún tipo de crónica.

(J. Apaloaza, comunicación personal, 29 de noviembre

de 2024)

Las redes

sociales han revolucionado la cobertura periodística de festivales de cine al

fomentar la mezcla de géneros. Los periodistas entrevistados reconocen que esta

hibridación, aunque ya existía en el entorno analógico, se ha intensificado

gracias a las plataformas digitales, que permiten una mayor interacción y

diversidad de formatos, «Más que la existencia per se de que los dispositivos

electrónicos hayan contribuido a la hibridación, es más que la hibridación ha

encontrado en estos medios, las formas de comunicar desde el periodismo» (L.

Vélez, comunicación personal, 16 de diciembre de 2024):

Creo que, al cubrir festivales de cine, sobre todo en los últimos años

y a raíz de las nuevas tecnologías, las fronteras entre los distintos géneros

periodísticos están cada vez menos delimitadas. Esto también incluye la forma

en que se pueden cubrir los contenidos cinematográficos. Creo que pasa mucho

que hay una hibridación entre lo informativo, lo interpretativo de opinión.

Está todo muy entrecruzado. (J. Poblete, 7 de diciembre de 2024)

Los

periodistas consultados señalan que las plataformas digitales han transformado

el periodismo cinematográfico, generando una mayor competencia entre los

periodistas y otros creadores de contenido. Para destacar en este nuevo

ecosistema, algunos periodistas están adoptando elementos narrativos propios

del entretenimiento, lo que ha llevado a una hibridación de géneros. Sin

embargo, esta tendencia plantea desafíos para mantener la integridad

periodística.

Como igual tienen que competir por el interés, la preferencia, la

selección que haga el usuario del contenido que generan ellos en comparación

con los llamados generadores de contenido. Yo creo que puede ocurrir que

algunas personas terminen adaptándose y terminen haciendo contenido muy parecido

al de los influencers. (J. Poblete, 7 de diciembre de 2024)

Muchas veces la gente que pontifica desde esas redes sociales, no son

en realidad periodistas ni críticos. Bueno, quizás sean críticos, tengan algo

de crítica, pero desde luego no son periodistas y, entonces, no deben responder

a ningún tipo de código, no sé si llamarlo código moral, de alguna manera

relacionado con el ejercicio del trabajo periodístico. (J. Apaolaza,

comunicación personal, 29 de noviembre de 2024)

Los

entrevistados subrayan que una de las principales ventajas de tener un medio

digital propio es la libertad editorial que conlleva, permitiéndoles manejar de

forma autónoma la selección de los temas, las orientaciones ideológicas de sus

publicaciones y las decisiones de mezclar géneros y formatos como ellos

consideren, «hay mayor libertad de la forma en que se expresan, desde la forma

en que se comunican, de qué manera desarrollan sus temas o reflexiones.

Claramente eso contribuye a que haya una mayor hibridación de géneros periodísticos»

(J. Poblete, 7 de diciembre de 2024).

Al crear

sus propios medios digitales, los periodistas gozan de la libertad de

determinar la duración de sus contenidos, lo cual les permite profundizar en

los temas de manera más exhaustiva y sin las limitaciones impuestas por las

programaciones rígidas de los medios tradicionales, «los podcasts que me parecen como lo mejor dentro de ese universo y los

demás medios digitales que te comento, yo creo que hay una gran ventaja en la

independencia, principalmente» (L. Vélez, comunicación personal, 16 de

diciembre de 2024):

En apariencia existe una mayor libertad al tener una plataforma o una

página de contenido propio por parte de los críticos o periodistas, pero la

verdad es que ocurre la peor de las censuras, que es la autocensura porque

cuando tú te autocensuras es peor que la dictadura de Kim Jong Un. (L. Muñoz,

comunicación personal, 4 de diciembre de 2024)

Cambios en la

producción de contenidos

Esta

hibridación de géneros periodísticos tiene su correlato en la hibridación de

los sistemas de producción. Tal como lo planteaba Chadwick (2013) el sistema

híbrido de medios es aquel en el que los medios tradicionales y digitales

coexisten, interactúan y se influyen mutuamente. Esta convergencia ha

transformado radicalmente la forma en que se produce, consume y distribuye la

información. A partir de lo expuesto por los participantes se ha elaborado la

siguiente taxonomía para comprender la producción periodística en la

actualidad.

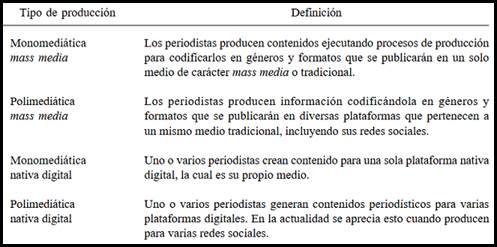

Lista de tipos de framing

Discusión y conclusión

Como se

evidencia en esta investigación, si la tecnología evoluciona los relatos

también. Fidler (1997) afirma que los medios

evolucionan y se transforman, y mucho más a partir de la aparición de internet,

y estos cambios también influyen en la evolución de las narrativas en un

proceso que se denominará como narramorfosis. Por su

parte, Manovich (2013) plantea que el ordenador se ha

convertido en un mediotamedio que ahora contiene a

los demás medios y que a la vez simula sus capacidades narrativas. Al respecto,

Márquez (2018) asevera que el teléfono móvil es el actual metamedio.

Si estos postulados se relacionan con la traslación discursiva (Karbaum, 2021)

y se analizan en el contexto que esta investigación aborda –los festivales de

cine y el periodismo– se puede esbozar que ahora la traslación discursiva

periodística no se desarrolla con intensidad en los medios tradicionales, sino

en los medios nativos digitales, los que a su vez se soportan en la tecnología

digital y en internet. Por lo tanto, es pertinente plantear que ahora existe

una traslación discursiva metamediática en donde géneros y formatos están

migrando de los medios tradicionales hacia los medios nativos digitales.

Mientras que se denomina traslación discursiva intermediática

a la que se desarrolló exclusivamente entre los medios tradicionales.

Relacionando lo anterior con el ámbito general de los relatos, estos son

importantes para la existencia humana tal como lo sugiere el paradigma

narrativo de Fisher (1987), pero la información recogida permite evidenciar que

en ninguna época de la historia humana había existido tanta tecnología para

crear y distribuir historias, por lo que se propone que hay una transición del

paradigma narrativo a uno que se denominará paradigma tecnonarrativo.

Los

medios digitales nativos han revolucionado la comunicación. Las características

distintivas de estos nuevos medios como el hipertexto, la interactividad y el

formato multimedia, los diferencian marcadamente de sus predecesores (Montiel,

2020; LópezGarcía et al., 2023; Rosales, 2022;

Zuluaga & Gómez, 2019). Por ello, cabe indicar que la traslación discursiva

ahora es asumida por los periodistas y demás creadores de contenido quienes se

están encargando de hacer migrar los géneros y formatos a los medios nativos

digitales. La diferencia con la etapa hegemónica de los medios tradicionales,

donde antes se daba la traslación, es que esta se condicionaba por aspectos

como la propiedad de los dispositivos de producción, la administración de las

licencias de trasmisión o la línea editorial del medio, entre otros aspectos

que estaban controlados por los dueños de los medios de comunicación

tradicionales. En tanto que ahora las redes sociales permiten que cualquier

persona suscrita en ellas pueda convertir su cuenta en su propio medio nativo

digital.

Los

medios tradicionales ya se encontraban en crisis desde los años 80 (Barredo,

2021) además, el poder de los medios tradicionales ha sido debilitado por la

proliferación de medios interactivos y participativos (Ahva,

2017; Anderson, 2013; Hiltunen, 2021). Pero el hecho

de que ahora no sean partícipes activos de la evolución de los géneros es otro

indicador de su pérdida de predominancia. Vivar (2016) planteaba que las redes

sociales permitían que cualquier persona, desde ciudadanos hasta blogueros,

exprese sus opiniones y análisis sobre el cine. Esto se ve reforzado por la

participación de influencers y gestores de festivales, quienes

también están participando en la etapa actual de la traslación discursiva que

se está desarrollando en los medios nativos digitales, y como resultado de ese

proceso se aprecia la coexistencia de framings. Esto

reactualiza lo que planteaban Valkenburg et al. (1999) cuando afirmaban que los

periodistas y los comunicadores aplicaban los frames, lo que sucede es que esa utilización de encuadres ya no es

hegemónica de los periodistas, sino que se está diversificando.

Muñiz y

Fonseca (2016) mencionan que la hibridación de los géneros periodísticos se ha

incrementado debido a la convergencia mediática y digital, gracias a sus

aspectos constituyentes que son la hipertextualidad, la multimedialidad y la

interactividad. Se podría añadir a esto, el rol que cumplen periodistas y

creadores para adaptar los géneros a los nuevos medios y también para

autogestionar sus canales. Los géneros siempre han tenido ciertos matices de

hibridación y se daba por las demandas de la audiencia o los cambios

tecnológicos (Lazo, 2011) pero ello se ha acentuado a causa de que los

periodistas ahora tienen libertades creativas, discursivas, temáticas y de

propiedad en sus propios medios nativos digitales. Por eso se plantea que

existen factores exógenos y endógenos para la hibridación de los géneros. Los

primeros proceden de ámbitos externos al periodismo –factores tecnológicos,

políticos, sociales, económicos o coyunturales como la pandemia– mientras que

los segundos, surgen del mismo ámbito periodístico. Al respecto, también se

plantea que existen dos modalidades de hibridación: la endogénerica

y la exogenérica. La primera mezcla distintos

géneros, pero del mismo periodismo, mientras que la segunda combina formatos

periodísticos con otros modos narrativos como la ficción o el entretenimiento. Por otra parte, también se concluye

que la actual hibridación de los géneros periodísticos en los medios nativos

digitales viene a ser la manifestación de la transición entre dos etapas de la

traslación discursiva; es decir se está pasando de la etapa de asimilación de

las narrativas precedentes a la de la maduración de la narrativa propia.

A pesar

de las dificultades encontradas durante la investigación, como las limitaciones

en el contacto con los entrevistados, se ha logrado un análisis preliminar para

responder a los problemas de estudio propuestos. Si bien los resultados

obtenidos no pueden generalizarse, constituyen un punto de partida para futuras

investigaciones que profundicen más en las nuevas categorías planteadas como la

traslación discursiva metamediática, el paradigma tecnonarrativo,

la coexistencia de framings o los nuevos modos de producción

híbridos. Estos temas de investigación se pueden profundizar en otras

especialidades como el periodismo político, deportivo, de espectáculos,

económico, entre otros; también se puede estudiar la traslación discursiva en

otros ámbitos como la ficción o el entretenimiento en el contexto digital.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún tipo de conflicto de intereses.

Responsabilidad

ética

Para

realizar esta investigación se respetaron todas las autorías referenciando a

los autores de las ideas planteadas a través del sistema APA. La participación

de los entrevistados fue voluntaria y con su consentimiento escrito al

contactarlos (antes de las entrevistas) y verbal (durante las entrevistas)

donde accedieron a la utilización de la información que brindaron y de sus

datos. En la primera etapa, la investigación no pasó por revisión de un comité

de ética porque fue trabajada como proyecto de tesis doctoral durante 2023,

luego este fue aprobado por Resolución Decanal N.° 1150-2024-D-FCCTP-USMP.

Contribución

de autoría

GKP:

conceptualización, curación de datos, análisis formal, adquisición de

financiación, investigación, metodología, administración de proyectos, software, recursos, visualización,

escritura y redacción, revisión y edición.

APP:

metodología, supervisión, validación, visualización, redacción, revisión y

edición.

Financiamiento

El presente artículo se desarrolló con financiamiento propio de los

autores.

Declaración

sobre el uso de LLM (Large Language Model)

Este

artículo no ha utilizado para su redacción textos provenientes de LLM (como

ChatGPT u otros).

Agradecimientos

Agradecemos

a la FCCTP de la Universidad de San Martín de Porres por permitir el desarrollo

de la tesis doctoral «Traslación discursiva e hibridación de géneros

periodísticos en los festivales de cine iberoamericanos» cuyo plan de tesis fue

aprobado por Resolución Decanal N.° 1150-2024-D-FCCTP-USMP. Esta tesis fue

realizada para obtener el grado correspondiente en el doctorado de Periodismo,

medios, prensa y sociedad. A partir de dicha tesis se ha realizado el presente

artículo.

Referencias

Ahva, L.

(2017). ¿Cómo se practica la participación de los ‘intermedios’ del periodismo?

How is

participation practised by ‘In-Betweeners’

of journalism? Journalism Practice, 11(2-3),

142-159. https://doi.org/10.1080/17512786.2016.1209084

Anderson, C. (2013). Reconstruyendo las noticias: periodismo metropolitano en la era

digital. Temple University Press.

Ardèvol-Abreu,

A. (2015). Framing

o teoría del encuadre en comunicación. Orígenes, desarrollo y panorama actual

en España. Revista Latina de Comunicación

Social, (70), 423-450. https://doi.org/10.4185/RLCS-2015-1053

Barredo, D. (2021). Medios digitales, participación y opinión pública. Tirant Lo Blanch.

Baviera, T. (2017). The

hybrid media system. Politics and power. Dígitos: Revista de Comunicación

Digital, 1(3), 304-305 https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6000690

Benaissa,

S. (2019). Medios impresos versus digitales: de la agónica lectura de

periódicos a los nuevos consumos de información digital. El Argonauta español, 1-20. https://doi.org/10.4000/argonauta.3855

Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflexiones sobre

el análisis temático reflexivo. Qualitative

Research in Sport, Exercise and Health, 11(4), 589-597. https://doi.org/10.1080/2159676X.2019.1628806

Calduch, R. (2014). Métodos y técnicas de investigación internacional. Universidad

Complutense de Madrid.

Campos, F. (2008). Las redes sociales trastocan los

modelos de los medios de comunicación tradicionales. Revista Latina de Comunicación Social, (63), 277-286. https://doi.org/10.4185/RLCS-63-2008-767-287-293

Campos-Rabadán, M. (2020). Tensiones en el circuito

cinematográfico internacional: modelo para el estudio de los festivales

latinoamericanos. Comunicación y medios,

29(42), 72-84. https://comunicacionymedios.uchile.cl/index.php/RCM/article/view/57224/64871#info

Cardoso, H. (2008). Investigación y creación periodística. Editorial Pablo de la Torriente.

Chadwick, A. (2013). The hybrid media system: Politics and power.

Oxford University Press.

https://doi.org/10.1093/oso/9780190696726.001.0001

Corbetta,

P. (2013). Metodología y técnicas de

investigación social. McGraw-Hill.

Creswell, J. (2013). Qualitative inquiry and research design:

Choosing among five approaches. SAGE Publications.

De Valck,

M. (2007). Film festivals: From European

geopolitics to global cinephilia. Amsterdam

University Press. https://www.researchgate.net/publication/348449096_Film_Festivals_From_European_Geopolitics_to_Global_Cinephilia

Del Río, O., & Velásquez, T. (2005). Planificación

de la investigación en comunicación. fases del proceso. En M. Berganza & J.

Ruiz (Coords.), Investigar en

comunicación: guía práctica de métodos y técnicas de investigación social en

comunicación (pp. 43-76). McGraw-Hill. https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=6530

Delmastro, M., & Splendore, S. (2021). Google, Facebook and what else?

Measuring the hybridity of Italian journalists by their use of sources. European Journal of Communication, 36(1),

4-20. https://doi.org/10.1177/0267323120940912

Fidler, R. (1997). Mediamorphosis: Understanding new media. Pine Forge

Press.

Fisher, W. (1987). Human communication as narration: Toward a

Philosophy of reason, value and action. University

of South Carolina Press.

Fundación Gabo. (2022). Informe sobre el estudio de

medios nativos digitales latinoamericanos 2022. El hormiguero, 1-248. https://fundaciongabo.org/es/recursos/publicaciones/lafundacion-gabo-publica-el-hormiguero-la-investigacion-mas-completa-sobre

Gargurevich,

J. (1982). Gargurevich, Juan: géneros periodísticos. CIESPAL.

Gutiérrez-Palacio, J. (1984). Periodismo

de opinión. Ediciones Paraninfo.

Hallin,

D., Mellado, C., & Mancini, P. (2023). The concept of hybridity in

journalism studies. Sage Journals Home,

28(1), 219-237. https://doi.org/10.1177/19401612211039704

Hecker, J., & Kalpokas, N. (2025). Análisis temático reflexivo. ATLAS.ti. https://atlasti.com/es/guias/analisis-tematico/analisis-tematico-reflexivo

Hiltunen,

I. (2021). External interference in a hybrid media environment. Journalism Practice, 16(10), 2106-2124. https://doi.org/10.1080/17512786.2021.1905539

Ibarra, D. (2020). Análisis discursivo en sistemas

híbridos de medios: una aproximación metodológica. Logos (La Serena), 30(2), 314-330. https://dx.doi.org/10.15443/rl3024

Jurado, M. (2006). Los

festivales de cine en España incidencia en los nuevos realizadores y análisis

del tratamiento que reciben en los medios de comunicación. [Tesis

doctoral]. Universidad Complutense de Madrid. https://hdl.handle.net/20.500.14352/56104

Jurado, M. P. (2018). Más allá de la alfombra roja.

Propuesta para la cobertura de festivales de cine. En M. Jurado & B. Peña, Periodismo cultural en el siglo XXI,

vol. 1, Contenidos Docentes Innovadores (pp. 93-108). https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6729739

Karbaum, G. (2021). La evolución de la narrativa audiovisual. UPC. https://editorial.upc.edu.pe/la-evolucion-de-la-narrativa-audiovisual-0js5g.html

Katayama, R. (2014). Introducción a la investigación cualitativa. Universidad Inca

Garcilaso de la Vega, Fondo Editorial.

Lazo, C. (2011). Los géneros audiovisuales en el

ciberespacio. En I. Bort, S. García, M. Martín (coords.), Nuevas Tendencias e hibridaciones de los discursos audiovisuales en la

cultura digital contemporánea. Actas del IV Congreso Internacional sobre

análisis fílmico celebrado en la Universitat Jaume I 4, 5 y 6 de mayo de 2011.

Ediciones de las Ciencias Sociales.

López-García, X., Silva-Rodríguez, A., &

Vázquez-Herrero, J. (2023). Evolution, trends and future of native media: From

avant-garde to the epicenter of the communications ecosystem. Profesional

de la información, 32(2), 1-8. https://doi.org/10.3145/epi.2023.mar.06

Manovich,

L. (2013). El software toma el mando.

UOC.

Márquez, I., & Ardèvol,

E. (2018). Hegemonía y contrahegemonía en el fenómeno youtuber.

Revista de Ciencias Sociales, 56(34),

34-49. https://doi.org/10.29340/56.1876

Martínez, J. (2001). El mensaje periodístico en la

prensa digital. Estudios sobre el mensaje

periodístico (7), 19-32. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=774827

Montiel, M. (2000). Los cibermedios como nuevas

estructuras de comunicación social. Opción

16(33), 34-48. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2475161.pdf

Muñiz, V., & Fonseca, R. (2016). Uso de géneros

periodísticos, valores noticia y fuentes de información en los medios de

comunicación de Santiago de Cuba. Vivat Academia, XX(138), 121-141. https://doi.org/10.15178/va.2017.138.120-140

Navarro, G. (2018). Prácticas y rutinas del periodismo

cinematográfico en México. Axon, (2), 105-110.

https://tyreditorial.com/pdf/Axon/2/16.pdf

Neamtu, C. (2023).

Strategies of interviewing in cultural press. Communication Papers. Media Literacy and Gender Studies, 12(24),

91-106. https://doi.org/10.33115/udg_bib/cp.v12i24.22843

Parratt,

S. (2008). Géneros periodísticos en

prensa. CIESPAL.

Peirano, M. P. (2016).

Pursuing, resembling, and contesting the global: the emergence of Chilean film

festivals. New Review of Film and

Television Studies, 14(1), 112-131. https://www.researchgate.net/publication/290509747_Pursuing_resembling_and_contesting_the_global_The_emergence_of_Chilean_film_festivals

Peña, S., Lazkano, I., & Larrondo, A. (2019).

Medios de comunicación e innovación social. El auge de las audiencias activas

en el entorno digital. Andamios, 16(40), 353-356. https://doi.org/10.29092/uacm.v16i40.710

Quecedo, R., & Castaño, C. (2002). Introducción a

la metodología de investigación cualitativa. Revista de Psicodidáctica, (14), 5-40.

Reese, S.

(2022). Hybrid Journalism.

Routledge. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003174790-24/hybrid-journalism-stephen-reese

Rodríguez, A., & Pérez, A. (2017). Métodos

científicos de indagación y de construcción del conocimiento. Revista Escuela de Administración de

Negocios, (82), 175-195. https://doi.org/10.21158/01208160.n82.2017.1647

Rosales, R. (2022). Entre la virtualidad y el cambio

social: panorama de los medios nativos digitales latinoamericanos. En P. Romero

& T. Villalva Salguero, Medios

nativos digitales en América Latina (pp. 13-34). Universidad Politécnica Salesiana.

Ruoff, J. (2012). Coming soon to a festival near you:

Programming film festivals. St

Andrews Film Studies.

Salaverría,

R. (2023). Miles de medios ‘online’ en un mapa: cartografía ibérica del

periodismo digital. Cuadernos de

periodistas: Cuadernos de Periodistas,

(46), 59-66. https://www.cuadernosdeperiodistas.com/miles-de-medios-online-en-un-mapa-cartografia-ibericadel-periodismo-digital/

Salaverría,

R., & Martínez-Costa, M. (2021). Medios

nativos digitales en España, caracterización y tendencias. Comunicación

Social. Ediciones y publicaciones. https://www.comunicacionsocial.es/libro/medios-nativos-digitales-en-espana_133545/

Somohano, A., & Peña, D. (2025). Significatividades

periodísticas: condiciones de autonomía en medios nativos digitales mexicanos y

cubanos. Textos y Contextos, 1(30),

47-64. https://doi.org/10.29166/tyc.v1i30.7559

Splendore,

S., & Brambilla, M. (2021). The Hybrid

Journalism That We Do Not Recognize (Anymore). MDPI, 2(1), 51-61. https://doi.org/10.3390/journalmedia2010004

Suárez-Monsalve, A. (2016). Networking y uso de redes

sociales por los comunicadores y relacionistas públicos colombianos, según su

participación en el Latin American Communication

Monitor. ComHumanitas.

Revista Científica de Comunicación, 7(2),

6175. https://www.comhumanitas.org/index.php/comhumanitas/article/view/Suarez

Trillo-Domínguez, M., & Alberich-Pascual,

J. (2017). Deconstrucción de los géneros periodísticos y nuevos medios: de la

pirámide invertida al cubo de Rubik. El

Profesional de la Información, 26(6), 1091-1099. https://doi.org/10.3145/epi.2017.nov.08

Valkenburg, P., Semetko, H., & De Vreese, C.

(1999). The effects of news frames on readers’ thoughts and recall. Communication Research, 26(5), 550-569. https://doi.org/10.1177/009365099026005002

Vallejo, A., & Peirano, M. P. (2021). Iniciativas

de educación cinematográfica en los festivales de cine de Iberoamérica

(2005-2019). Arte, Individuo y Sociedad,

33(3), 791-818. https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/182478/Iniciativas-de-educaci%c3%b3ncinematogr%c3%a1fic.pdf?sequence=1&isAllowed=

Vasilachis, I. (Coord.). (2006). Estrategias de investigación cualitativa. Gedisa editorial.

Vázquez-Herrero, J., Negreira-Rey,

M.-C., & López-García, X. (2023). Research on digital native media: an emerging

topic in the field of digital communication. Profesional de la Información, 32(2), 1-14. https://doi.org/10.3145/epi.2023.mar.02

Villacrez,

A. (2021). Medios de comunicación

tradicionales y alternativos en Cuenca: un análisis del contenido de la

plataforma Facebook durante el Paro Nacional en Ecuador del 3 al 10 de octubre

de 2019. Universidad Politécnica Salesiana. https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/23713/1/UPS-CT010176.pdf

Vivar, R. (2016). Los

festivales de cine en la era de los new media: una perspectiva lúdica sobre la fiesta del cine y sus públicos.

[Tesis doctoral]. Universidad de Granada. https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/45941/26504947.pdf?sequence=6

Zuluaga, J., & Gómez, S. (2019). Medios nativos

digitales en América Latina: agenda, sostenimiento e influencia. Chasqui (141), 301-315. https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/18278/1/REXTN-Ch141-18-Zuluaga.pdf

Gerardo

Karbaum Padilla

Universidad de San Martin de Porres, Perú.

Doctorando en Periodismo, magíster en Publicidad y

licenciado en Ciencias de la Comunicación por la por la Universidad de San

Martín de Porres. Ha cursado una especialización en la Escuela Internacional de

Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (Cuba) sobre la realización de

documentales. Es docente, expositor e investigador en torno a las narrativas

audiovisuales y transmedia. Ha escrito el libro Periodismo y transmedia:

narrativa, redes y contenido (2018) y es coautor de Alfabetización audiovisual y mediática (2020). También se ha

desempeñado como posproductor periodístico y

realizador de diversos cortometrajes reconocidos en los ámbitos nacional e

internacional.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8089-3640

Autor corresponsal: gerardo_karbaum@usmp.pe

Alonso Pahuacho Portella

Universidad de San Martín de Porres, Pontificia

Universidad Católica del Perú.

Doctor en Medios, Comunicación y Cultura por la

Universidad Autónoma de Barcelona. Magíster en Estudios Culturales y licenciado

en Periodismo, ambos grados otorgados por la PUCP. Además, cuenta con un

diplomado en Género y Deporte por la Universidad de Buenos Aires (Argentina).

Como investigador social se ha especializado en temas de cultura popular,

estudios socioculturales del deporte y análisis crítico del discurso.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8783-7978 apahuachop@usmp.pe